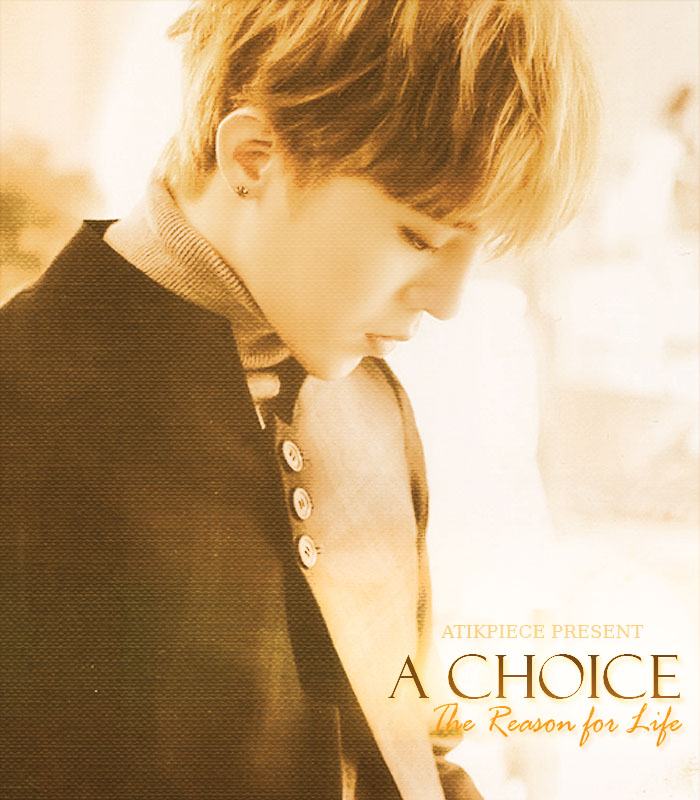

Title : A Choice [The Reason for Life]

Author : Atikpiece

Maincast :

- G-Dragon as Kwon Jiyong (BIGBANG)

- Kwon Jia (OC)

Subcast :

- Lee Seunghyun as Seungri (BIGBANG)

Genre : Life, Family

Rating : G

Length : Vignette

Another my Big Bang fic with genre ‘life’

| [FICLET] Sick |

Starring Lee Seunghyun/Seungri and his daughter

.

Sebelumnya, bisa dibaca dulu fic di atas, karena ada sedikit keterkaitan dengan fic ini ^^

And as usual, read this slowly!

Let’s Enjoy!

*****

.

Aku selalu berpikir…

Untuk apa aku hidup?

.

.

.

Tujuh kata, dua kalimat, satu pemikiran.

Selama aku hidup, entah hanya hal demikian yang selalu membayangi pikiranku kala aku melangkah, menyusuri setiap lorong dengan hawa dingin yang menusuk tulang perlahan. Seterusnya sampai aku menjatuhkan pantatku di sofa dekat jendela, kemudian menerawang jauh tepat di satu titik—jalanan penuh hiruk pikuk siswa sekolah menengah berseliweran silih berganti. Aku terdiam, namun aku fokus, menangkap berbagai ekspresi yang terpancar dari wajah mereka.

Senang.

Bahagia.

Dan tertawa.

Aku agak nyengir, sebab aku paham akan beberapa mimik wajah itu. Sekadar ekspresi menyenangkan, bahkan aku pun pernah merasakannya juga, walaupun tidak sesering dari yang kukira. Semua orang pun begitu, tapi mungkin cuma aku yang hanya segelintir merasakan bagaimana eskpresi senang, bahagia, dan tertawa. Seakan hidupku berada dalam jarak radius puluhan meter dari kebahagiaan.

Namun, bukan berarti itu alasan yang aku cari, kan?

Pikiranku kembali menerawang, kemudian aku berdiri dan membuang napas sejenak. Jalanan yang mulai dipadati alat transportasi itu membuatku pusing, dan semakin memusingkan lagi ketika gas karbonmonoksida itu menguar begitu saja. Ah, sungguh, dia itu perusak. Meskipun hanya menghirupnya sekali, tetapi tetap saja berpengaruh dalam organ tubuh manusia.

Aku merentangkan kedua tanganku untuk melepas lelah, kemudian mengambil napas perlahan. Udara di dalam ruang kerjaku dirasa cukup menyejukkan berkat bantuan air condition, namun aku menikmatinya, meski sedikit. Aku melangkahkan kakiku dengan pelan, mengelilingi setiap sudut ruangan serba putih ini, hingga sampailah arah mataku pada sebuah pigura kecil warna cokelat kayu yang berada di meja kerjaku.

Foto Kwon Jia—anakku—terpampang jelas dalam pigura itu. Dia tengah tersenyum ceria seraya memeluk teddy bear pink pemberianku dengan erat. Dan dari senyuman anak itulah, yang membuat lekukan eye smile itu tampak menonjol di matanya.

Semenjak diriku memandanginya, aku merasakan setitik kehangatan merayap dalam hatiku namun aku tak tahu dari mana aku mendapatkannya.

Akan tetapi, ketika aku melihat wajahnya lebih dekat, tiba-tiba serentetan kalimatnya meluncur lagi dalam otakku.

“Ayah, selama ini yang Jia tahu hanyalah belajar, belajar, dan belajar. Dan entah kenapa Jia merasa seperti sisa hidup Jia itu hanya untuk belajar, sampai-sampai Jia merasa pusing. Padahal Jia hanya ingin menjadi pelukis suatu hari nanti, dan Jia tentu tidak perlu belajar Matematika dan Sains sebanyak apapun meski Jia mau tidak mau harus mempelajarinya juga.

Jia bosan jika terus seperti itu, seakan Jia ingin mengakhiri hidup Jia saat itu juga. Tetapi Jia tahu, kalau Ayah pasti pernah merasakan hal yang sama dengan Jia sewaktu Ayah kecil.

Jadi sekarang, untuk apa kita hidup kalau keseharian kita hanya seperti itu, Ayah?”

Aku menutup mulutku rapat-rapat dan hanya menatap bola matanya dengan tatapan teduhku. Dan aku juga merasakan jantungku seakan berhenti berdegup.

Kebetulan sekali.

Karena sampai detik ini pun aku juga menanyakan hal yang sama walau hanya kutujukan pada hatiku.

Sebenarnya, untuk apa aku hidup?

Ah, entah mengapa aku merasa kesulitan untuk menemukan jawabannya.

Sembari menyandarkan kepalaku di kursi berlengan hitam ini, dengan sangat pelan aku memejamkan mataku. Bukan untuk tidur namun aku tengah merenung. Mengarungi setiap momentum yang terlintas di otakku di masa lampau.

Mirip seperti apa yang Jia katakan. Waktu itu, aku memang terkenal sebagai siswa yang rajin. Walau agak terpaksa, tapi aku tidak pernah sedikitpun tidak menyentuh buku-buku ilmiahku. Ke manapun aku pergi, mereka selalu bersamaku, dan aku pasti akan membacanya di waktu senggangku. Aku selalu membaca, dan menghabiskan masa mudaku untuk terus menerus belajar. Seperti belajar ialah hidupku yang paling berharga.

Namun, hingga detik itu tiba, aku mulai melupakan segalanya. Perlahan-lahan aku tidak mempedulikan orang-orang di sekitarku, tidak peduli dengan lingkunganku. Aku lebih mementingkan diriku sendiri yang terus belajar, dan selalu seperti itu sampai aku lulus sekolah kemudian menitis karirku sebagai pekerja kantor professional. Hingga suatu hari atasanku mengatakan jika kinerjaku sangat bagus, dan itu membuatku semakin bersemangat untuk bekerja.

Selama aku menggeluti pekerjaan itu, aku merasa hidup ini sangat menyenangkan karena karirku menghasilkan banyak uang, dan membuatku menjadi kaya raya.

Namun di sisi lain, sedikit demi sedikit aku merasakan apa itu lelah, bagaimana rasanya saat berkas-berkas ini semakin menumpuk dan menjulang melebihi posisi dudukku, bagaimana rasanya ketika aku lelah bekerja dari pagi sampai larut malam hingga menghasilkan lingkaran kehitaman di mataku, dan bagaimana rasanya ketika tumpukan berkas-berkas ini sama sekali belum terselesaikan, padahal esok hari sudah mencapai deadline.

Semuanya aku lalui begitu saja, sampai aku telah berada di titik terakhir. Aku baru merasakan, bahwa hidupku perlahan berubah hampa, menyakitkan, juga membosankan. Aku mulai putus asa, tetapi entah karirku ini membuatku semakin banyak mendapatkan uang.

Akibat dari perlakuanku itu, Jia pun sampai berlari kemudian berteriak ke arah istriku ketika aku tidak mempedulikannya akhir tahun lalu,

“Ibu, Ayah sekarang jahat! Benar-benar jahat! Ayah lebih mementingkan uang untuk dirinya sendiri dari pada untuk kita! Ayah gila, Ibu! Ayah sudah stress!”

Meskipun aku mendengarnya dari kejauhan, namun tampak jelas jika itu sangat amat menohokku. Hatiku seakan terkikis usai kudengar teriakan Jia, sementara aku jadi teringat bahwa aku sudah hampir tidak pernah peduli pada mereka, bahkan memberikan uang di setiap bulannya untuk kebutuhan istriku dan Jia pun jarang kulakukan.

Ah, aku merasa sangat pusing.

Aku menumpu kepalaku kemudian mengusap jidatku perlahan.

Ya Tuhan, aku sangat bodoh.

Aku serakah.

Aku sadar jika sikapku benar-benar tidak berarti apa-apa.

Bahkan, ketika Seungri mengetahui perilakuku ini, dia buru-buru menghubungiku dan mendesah berkali-kali, mencoba meredam amarahnya saat tahu di mana aku mendengar dia berbicara.

“Hyung, kau tahu, masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan dari pada kau yang menyimpan uang untukmu sendiri. Kasihan istrimu, hyung, apa lagi si Jia. Kalau aku jadi kau, sampai aku sudah berkeluarga seperti ini pun, aku tidak akan berbuat seperti itu pada Chaerin dan Jil-ku.”

Tiba-tiba sebilah pisau seperti menancap tepat di jantungku. Meski masih berdetak normal namun terasa amat sakit dan nyeri. Sungguh, aku benar-benar menyesal, dan aku juga merasa sangat bersalah. Terutama pada kedua orang yang aku cintai selama ini. Mereka yang selalu mendukung dan menyemangatiku, kutelantarkan begitu saja seakan mereka bukan hakku.

Aku mengerti, apabila mengubah segala rutinitas hidup yang tidak baik membutuhkan proses yang sangat lama. Tetapi meski begitu, aku tetap menjalaninya. Semakin hari aku semakin bekerja keras untuk membenahi diri. Aku meminta maaf pada mereka berdua walau pada awalnya Jia belum bisa menerimaku sepenuhnya.

Hampir setiap pagi, aku mencoba untuk selalu menyapa mereka kala aku akan berangkat bekerja—tidak seperti hari sebelumnya di mana aku akan langsung berangkat tanpa memberi salam dan menyantap sarapan buatan istriku. Selama aku hidup, aku juga lebih banyak meluangkan waktuku untuk bersama keluarga. Dan aku tidak akan pernah melewatkan saat di mana aku harus menyisihkan separuh penghasilanku untuk keluargaku juga.

Ya, aku tidak akan melupakan sesuatu yang terbesit secara langsung yakni ketika aku mencium keningnya disusul mengecup pipi Jia meski dia agak takut. Namun, lambat laun aku tahu bahwa tidak selamanya dia akan seperti itu. Malam ini pun, dia mengajakku bermain komputer bersama setelah aku kembali dari bekerja. Dari nada ajakannya, dia cukup bahagia.

Dan dari sinilah, aku juga mulai membuka diri pada orang lain. Aku tidak lagi menjadi lelaki individualistis seperti dulu, begitu menyadari jika seorang individu tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Semakin lama aku jadi semakin sering untuk berbagi, saling menolong, dan saling mengasihi kepada orang yang lebih membutuhkan. Sementara di balik semua ini, pekerjaan yang awalnya memang menyenangkan untuk dilakukan, menjadi lebih menyenangkan lagi karena aku mengerjakannya dengan tulus dan tanpa rasa terpaksa.

Seiring berjalannya waktu, deretan kenangan yang muncul bagai roll film itu secara perlahan lenyap dari dunia renunganku. Kemudian yang aku lihat hanyalah gelap, semuanya gelap. Dan ketika aku membuka mata, menatap langit senja yang amat menyolok di ufuk barat, senyum di wajahku sedikit demi sedikit terukir.

Karena kurasa, aku sudah menemukan apa yang aku cari.

*****

“Selamat pagi, Ayah!” teriak Jia setelah pintu ruanganku terbuka, tepat di saat aku tengah memelototi berkas-berkasku. Aku segera menoleh ke arahnya dan tersenyum cerah.

“Selamat pagi, Sayang.” Sapaku sejenak, “… Ayo, masuk.”

Kedua kakinya yang mungil dengan cepat melangkah menghampiriku disertai kepalanya yang mendongak, mendapati posisi dudukku lebih tinggi dari tubuhnya. Mata bulatnya berkedip beberapa kali dan dia juga menggembungkan pipi chubby-nya, berharap aku mengerti maksud dari gelagat anak ini.

“Ada apa?”

Dilihatnya kedua pahaku yang hampir sepadan dengan tinggi badannya, kemudian aku memutar bola mataku ke atas, pura-pura berpikir.

“Ah, Ayah tahu.” ucapku seraya agak menjentikkan jariku, “Jia mau duduk di pangkuan Ayah, kan?”

Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengangguk antusias, kemudian tertawa.

“Kalau begitu, sini.”

Jia segera menjulurkan tangannya ke atas disusul aku yang mengangkat kedua lengannya dan memposisikan dirinya duduk di pahaku. Kuusahakan posisinya sudah benar, karena aku takut jika nanti dia turun dari pangkuanku, pantat kecilnya akan terasa sakit. Aku tersenyum ke arahnya sesekali mencubit pipinya yang gembul.

“Terima kasih, Ayah.”

“Sama-sama.” Aku menjawab seraya mengusap pelan puncak kepalanya. Kutatap setiap lekuk wajahnya yang memberikan kehangatan tersendiri bagiku, “Dan sekarang Ayah tanya, kenapa Jia tidak sekolah?”

Dia agak terkejut mendengar pertanyaanku. Kemudian bola matanya berputar kesana-kemari, dan dia juga menggigit bagian bawah bibirnya pelan, “Hm… sedang tidak mau saja.”

“Lho? Kenapa tidak mau?”

Jia terdiam cukup lama sembari memelintir rambut bergelombangnya yang lembut. Apa dia tidak tahu jika selama apapun aku masih setia menunggu jawabannya?

Selang berapa menit Jia membisu, suara lirihnya tiba-tiba kembali menyusup gendang telingaku, “Itu… karena… Jia ingin melihat Ayah, dan hari ini, Jia ingin selalu bersama Ayah seharian. Tidak apa-apa kan, Yah? Lagi pula, Ibu juga sudah mengijinkan, kok.”

Pada awalnya aku hanya diam saja, mendapati kepalanya kembali mendongak dan dia mengedipkan matanya lagi seakan memberi kesan manis pada wajahnya. Akan tetapi memang benar, dia adalah anak gadisku yang sangat manis—menurutku. Aku lalu mengusap rambutnya agak lama, kemudian memperhatikan bola matanya seraya tersenyum tulus.

Lagi-lagi dia tertawa memperlihatkan deretan giginya yang putih setelah dia melihat aku tersenyum untuknya. Dan aku rasa, dia menganggap bahwa senyumanku ini sudah menjadi jawaban jika aku mengijinkannya untuk terus bersamaku hari ini, ke manapun aku pergi.

“Dan Jia datang kemari juga karena ada satu hal, Ayah.” katanya, membuat sebelah alisku terangkat bingung. “Hm… mengenai hutang jawaban Ayah waktu itu.”

Hutang jawaban?

.

.

Ah, aku mengerti apa yang dia maksud.

Aku tersenyum kecil, sedangkan dirinya tetap mendongak kemudian berkata, “Jadi sekarang, Ayah sudah tahu, untuk apa kita hidup?”

Aku mengambil napas sejenak, kemudian kuhembuskan disusul menarik tubuh Jia supaya lebih dekat denganku. Akibat reaksi dariku, dengan perlahan kepalanya dia sandarkan di dadaku. Meskipun dia agak ragu, namun dia masih menunggu bagaimana aku akan menjawabnya. Dan dengan memperhatikan sekeliling ruangan ini membuatku sedikit terbantu untuk menenangkan pikiranku.

Seraya menatap ke depan, dapat kulihat awan-awan putih itu berjalan saling mendahului akibat hembusan angin pagi.

“Sebelumnya, Jia pernah bilang jika Jia ingin menjadi pelukis, kan?” Aku memulai pembicaraan, kemudian dia mengangguk sambil masih memelintir rambutnya.

“Nah, itu berarti Jia sudah bisa memilih bagaimana jalan hidup Jia untuk ke depannya.” kataku agak lirih. Namun karena sepertinya Jia tidak berniat untuk mengatakan apapun, aku buru-buru melanjutkan, “Akan tetapi, ini bukan berarti suatu saat Jia benar-benar akan menjadi pelukis. Bisa jadi suatu hari nanti Jia akan menjadi seseorang yang mencapai impian dan karir yang lain selain pelukis.”

Aku melihat bibir Jia agak mengerucut, sementara aku tersenyum kecil. “Namun, semuanya bisa berubah, jika kamu benar-benar bekerja keras untuk mencapai impianmu, karena kita hidup untuk mengenal dan merasakan apa itu kerja keras, apa itu keyakinan, apa itu usaha, dan apa yang dinamakan tidak mudah putus asa meskipun kita telah terjatuh berulang kali.”

Sekali lagi, aku tidak merasakan respon apapun dari Jia. Dia masih tetap terdiam, bernapas normal di dadaku seraya menatapku dengan mendongakkan kepalanya sedari tadi.

“Dan untuk masalah belajar Matematika dan Sains, ini juga merupakan salah satu bentuk dari kerja keras, nak.” tambahku sembari meletakkan tanganku di punggungnya. ”Karena keduanya dapat melatih ketekunanmu, ketelitianmu, juga melatihmu supaya kamu terus berusaha dan pantang menyerah dalam memecahkan persoalan baik masalah perhitungan maupun uji materi.”

Sambil mengerutkan kedua alisnya, Jia pun bergumam, “Ayah, Jia masih belum mengerti. Mana mungkin Matematika dan Sains berguna untuk karir Jia.”

“Memang, sekarang Jia berpikir jika kedua ilmu itu sama sekali tidak ada gunanya bagi hidup Jia nanti, akan tetapi suatu saat, Jia akan tahu, bahwa ilmu-ilmu itulah yang akan menjadi dasar dari alur kehidupan Jia di kemudian hari.”

Satu menit, dua menit, aku terdiam. Dan aku mendapati dengan perlahan kepala Jia sudah tidak lagi bersandar di dadaku. Kedua tangan mungilnya memegang bahuku, sedangkan mata bulatnya menatap bola mataku dalam. Bisa kulihat bibir kecilnya agak terbuka, mungkin karena dia ingin menanyakan sesuatu. Atau jangan-jangan dia ingin bertanya karena penjelasanku yang tidak mudah dipahami untuk anak seumuran dia? Entahlah, aku tak tahu.

Namun sebelum itu, aku segera menunjukkan jari telunjukku di hadapannya sehingga arah matanya tertuju pada jariku. Kemudian aku berkata, “Tapi, alasan hidup bukan hanya untuk bekerja keras.”

Sekali lagi aku melihat kedua alisnya berpaut. Tetapi, karena hanya itu reaksi yang dia tunjukkan padaku, aku pun segera menambahkan, “Namun, kita hidup juga untuk saling menyayangi, saling memberi semangat, saling tolong menolong, dan saling mengasihi satu sama lain dalam bentuk apapun. Selain itu, jangan sampai di masa-masa pencapaian nanti Jia malah menjadi sombong. Karena Jia tahu, Jia tidak akan berarti apa-apa jika Jia sendirian, sebab Jia pasti akan membutuhkan banyak bantuan orang lain untuk mewujudkan impian Jia. Maka, saling terbukalah pada orang lain, sama halnya dengan Ayah.”

Bibir kecilnya lalu membentuk huruf ‘o’ kemudian mengangguk. Semakin lama, aku semakin bisa melihat perubahan ekspresi dari wajahnya. Dan agak kupastikan dia mengerti apa yang aku katakan, sekaligus mengerti apa yang aku maksud. Sudut bibirnya lambat laun tertarik sempurna, sementara arah matanya kembali tertuju pada wajahku.

“Jia mengerti apa yang Ayah bicarakan, bukan?”

Dia lalu mengangguk. “Iya, sekarang Jia mengerti,” katanya disusul menurunkan kedua tangannya dari bahu ke dadaku. “Jia mengerti untuk apa Jia hidup sampai saat ini. Padahal awalnya, Jia sama sekali tidak mengerti apa-apa mengenai jalan hidup. Tetapi berkat Ayah, Jia tahu, hidup adalah sebuah pilihan. Dan untuk mendapatkan pilihan hidup itu memang butuh perjuangan, butuh tantangan, supaya Jia semakin lama semakin bertambah kuat menghadapi tantangan itu. Namun di sisi lain, Jia juga tidak akan berjuang sendirian, tapi Jia akan berjuang bersama orang-orang yang berada di dekat Jia, juga bersama orang lain. Terutama Ayah dan Ibu.”

Kami berdua sama-sama saling menatap, dan saling tersenyum satu sama lain. Namun tanpa kuprediksi lebih jauh, kedua tangan itu langsung melingkar di leherku, diikuti tawa kecil yang terdengar jelas di telinga kananku. Aku agak terkejut, tetapi kemudian aku pun ikut melingkarkan tanganku di tubuh kecilnya, memeluknya erat selayaknya memeluk anugerah yang paling berharga dalam hidupku.

Beberapa detik kemudian, dia mulai melepas pelukannya, sekaligus memandangku dengan senyum kecilnya. “Ayah, terima kasih.” katanya, kemudian ia melanjutkan, “Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup Jia selama ini, dan terima kasih atas segala perjuangan Ayah demi Jia. Jia janji, mulai sekarang, Jia akan berusaha keras untuk mewujudkan impian Jia, meskipun Jia belum mengetahui bagaimana akhirnya nanti. Karena Jia percaya, bahwa takdir Tuhan akan selalu menyertai Jia ke manapun Jia melangkah.”

Aku hanya bisa mengangguk pelan dan kembali mengusap puncak kepalanya pelan. Setelah kutatap matanya dalam, aku menarik tubuh kecilnya lagi untuk mendekat, dan membiarkan dia larut dalam pelukanku.

Rasa hangat kembali menjalari tubuhku lagi, dan tanpa kuketahui, Jia langsung bangkit dan mencium pipiku cepat.

“Terima kasih banyak, Ayah. Jia sayang Ayah.” kemudian dia melingkarkan tangannya di tubuhku. Dan aku pun hanya tertawa kecil sembari mengusap punggungnya lembut.

“Iya, terima kasih kembali, Sayang.”

Aku memeluknya cukup lama, sampai aku tidak menyadari bahwa masih ada hal lain yang masih harus kuselesaikan.

Namun sekarang, aku pun mengerti, untuk apa sebenarnya aku hidup meski yang aku lalui di masa lampau hanyalah masa-masa belajar yang keras juga membosankan. Kupikir, semua itu hanyalah untuk menyiksa diri sehingga banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa belajar keras itu menyakitkan, membuat sakit kepala, dan mengatakan bahwa lebih baik mengakhiri hidupnya sendiri dari pada dipaksa untuk selalu belajar.

Tetapi di balik semua itu, jika kita menjalani masa-masa itu dengan kemauan keras dan niat yang baik demi mencapai impian, disertai perasaan tulus saat melakukan pencapaian itu, maka kita akan tahu, bahwa ada satu titik di mana manfaat tersembunyi itu akan menyeruak di hadapan kita.

Tapi meski begitu, jangan sampai masa-masa belajar itu membuat kita menjadi orang yang individualis, mementingkan diri kita sendiri, seakan apa yang kita raih nanti adalah usaha kita sendiri tanpa campur tangan orang lain. Akan tetapi, kita juga harus bisa untuk lebih terbuka pada orang-orang sekitar, juga memperhatikan orang-orang yang lebih membutuhkan dari pada kita. Bila perlu, dengan saling berbagi, kita bisa meraih impian itu bersama-sama. Dan tentu saja, kita juga akan menikmati hasilnya bersama, dengan rasa cinta dan kasih sayang yang mengelilingi lingkungan kita.

Meskipun kedengarannya sulit, semanis atau sepahit apapun hidup, jalanilah hidupmu dengan sebaik mungkin, bila perlu dengan senyum tulus yang akan selalu terukir di wajahmu.

Oh, aku pikir, mungkin ada satu hal lagi yang patut kujadikan alasan.

.

.

Aku hidup …

Untuk belajar, bagaimana mencintai dan menghargai hidupku.

-Fin-

Mei 28, 2013 at 7:05 PM

salam kenal thor, aku reader baru. Nada imnida 15thn.

ff ini, keren. banget. bener bener dewasa dan ngebuka pikiran aku tentang makna hidup. makasih author^^ keep writing ff yang model begini yak? muehehe:>

Mei 29, 2013 at 7:15 PM

Halo Nada, salam kenal juga ya ^^

waah makasih banyak ya, kapan2 saya bikin yang kayak beginian lagi deh ^^ sekali lagi terimakasih banyak komentarnya ^o^/

Juni 2, 2013 at 9:02 PM

Cerita’nya Daebak thor (~˘▽˘)~ ;;)

Cerita’nya jg bisa dibuat sbgai motivator dalam hidup #okesip xD

Juni 3, 2013 at 11:42 AM

waah makasih banyak ya ^^

Juni 5, 2013 at 9:05 AM

keren aih >w<

suka, suka, suka, suka deh ama cerita nya atik eonni!!!

bnykin ff yg kyk gini lg dong eonn #hopeful

klo baca yg sick, kesannya nyesek..

klo baca yg ini, jadi senyam senyum sendiri~ hehehe

Juni 5, 2013 at 11:41 AM

waaah makasih banyak ya ^^

emm.. kapan2 deh kalo idenya udah ada, saya bakal bikin yang kayak begini lagi xD

sekali lagi terimakasih banyak yaa~

Juni 5, 2013 at 1:46 PM

Gantian bg dae, bg tae, ama bg TOP ya eonn ^^

Ditungguin postingan nya~ hehehe

Juni 6, 2013 at 7:34 PM

haha iya, ini lagi project kok.

makasih ya ^^

Juni 7, 2013 at 7:26 PM

haaaa authoorr ,, aku jatuh cintrong sekale ama ff dikaauu~

Dewasa sekaleee , suka ama pemikiran dewasanya author .. ^^

Juni 8, 2013 at 2:04 PM

aduuh makasih banyaak ^^ pemikirannya dewasa tapi belum dewasa banget sih sayanya ><

terimakasih ya